生育补贴打崩了学区房!生孩子,政府发钱给你养,生吗?

千呼万唤,生育补贴终于来了。

你生孩子,政府发钱给你养,生吗?

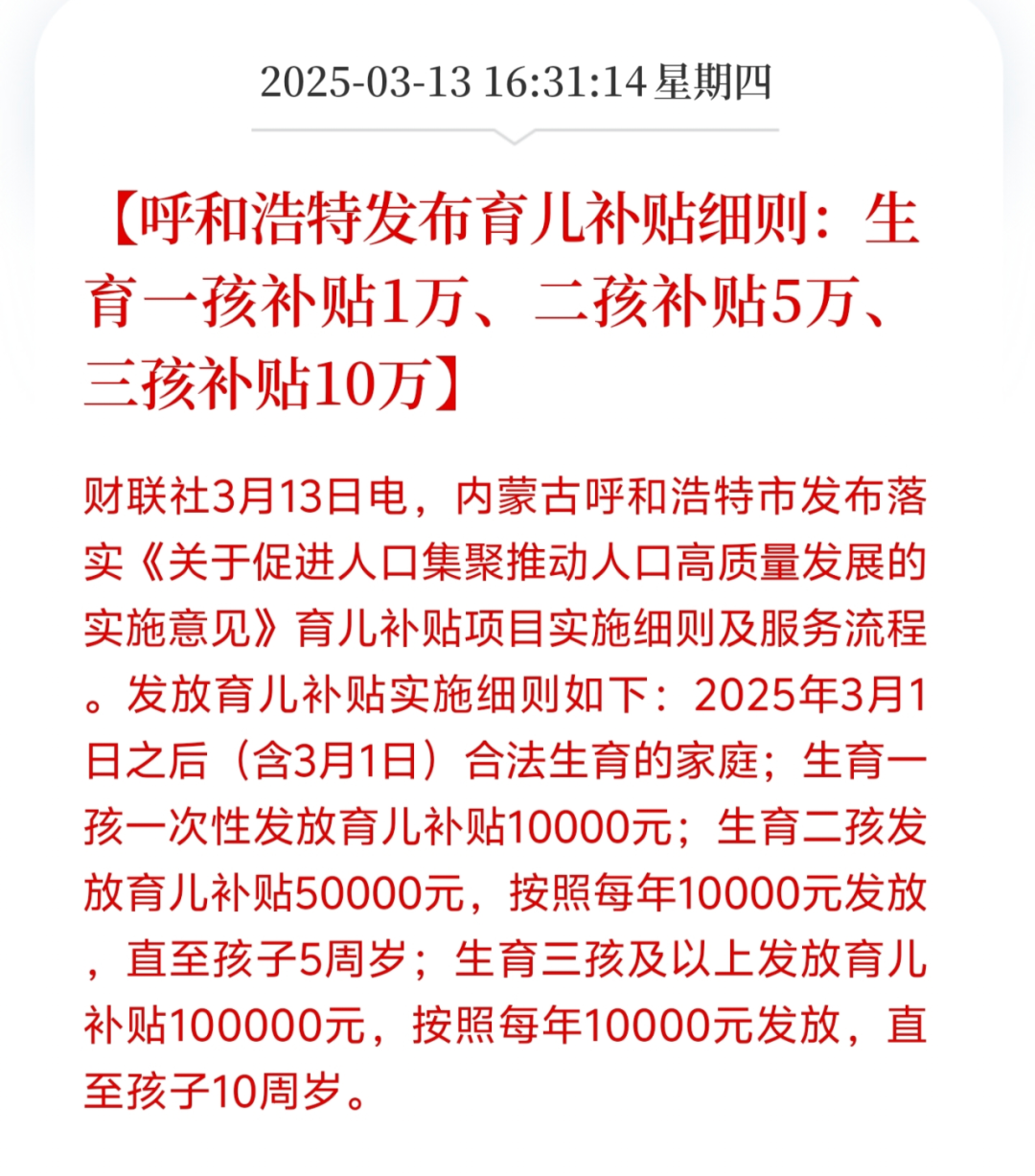

内蒙古呼和浩特市发布了《生育补贴细则》,自2025年3月1日之后生孩子:

一胎补贴1万;二胎补贴5万,每年发1万至孩子5岁;

三胎补贴10万,每年发1万至孩子10岁。

可以看出,政策的核心逻辑是,鼓励已婚已育的多生孩子。

而并非难度更大的,鼓励未婚未育的去生孩子,那估计得发房子才行了。

为啥针对已婚已育的人群呢?

第一、一般生了1个的,还会想着再生1个,很简单的道理,既然成本已经付出了,那么就不能寄托到一个娃身上。

风险太高了,容易患得患失,大家理解我的意思伐?

第二、养娃是存在边际成本递减的,带1个孩子跟带2个孩子,成本没有增加多少,但是效益却增加了两倍。

反正1娃是全家总动员,2娃也是全家总动员,没区别。

那这个刺激力度,足够让已婚已育的多生吗?

根据国际经验,生育补贴想要达到显著提升生育率的效果,通常需要覆盖家庭育儿成本的30%-50%,或占当地人均可支配收入的 20%-30%。

比如之前的湖北天门试点“生育补贴”,刚好就占当地人均可支配收入约25%,结果是2024年该市的出生率增长了17%。

而作为一个地级市,呼和浩特的人均可支配收入,即是扣除必要开支,如税费五险一金后,手里能消费或者储蓄的钱,是5万元。

也就是说,如果是二娃家庭,每年1万、持续5年的补贴,已经达到了当地人均可支配收入的20%,会有明显的生育激励效果。

但生育补贴还是其次的,最炸裂的是什么?是以下这一条:

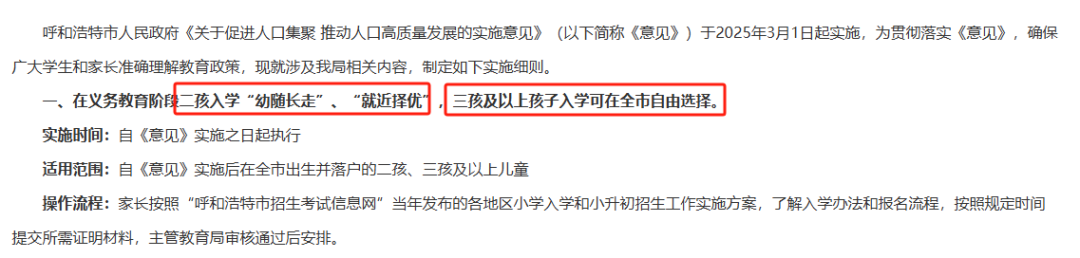

二孩入学,可以跟大孩直接上同一个学校,并且是就近择优。

三孩及以上孩子入学,可在全市自由选择。

这意味着什么?意味着多生,就能拥有全市最好的教育资源。

太狠了,学区房崩了啊。

不得不说这一政策真的是老道,你想,这对于很多一孩家长来说,多生娃意味着什么?

意味着一切为了孩子的教育啊。

真的是鸡娃不如鸡自己,父母的连夜加班,胜过孩子为上名校彻夜学习。

而且多生孩子就能上好学区房,总归比你花钱去买个学区房划算吧?

那可不要划算太多了。

这一点如果其他城市跟进,绝对是王炸。

那么生育补贴上了之后,人口出生的趋势就能扭转了吗?

我认为很难,同样是参考国际的经验,生育补贴会有短期效应,就跟当时开放二胎一样,能集中刺激存量的生育需求。

但它解决不了增量的生育需求,是啥呢?

就是结婚率。

所以你会看到,最近出台的政策都是配套的,包括放松结婚登记的管制、放开单身生育、反职场歧视、提倡低彩礼、增加婚嫁生育假等。

还有之前我写过的民法典解释二,基本把骗婚骗彩礼的给终结了,房子不管加不加名,对婚姻没贡献的就没法分。

同时结婚的难题之二是高房价,现在嘛,除了少数几个城市的房价还算是高之外,其他大多数城市,如果真想买,双职工家庭努努力是能上车的。

这些都会对提高结婚率有帮助,但也仅仅是“止跌回稳”,欧美发了那么多生育补贴,也依然是要靠移民来解决人口问题。

婚育率长期走低的底层逻辑,是工业化社会中个体的生存协作模式变了,婚姻不是生存的必需品了。

一个人能活得很好,就不太会考虑结婚,而只要有养老金,在未来的机器人看护时代,也不需要“养儿防老”了。

最近跟我交流港险的一位朋友就是这样,她看中了某产品的“567”提领计划,即是五年交、第6年开始领取总保费的7%(建立分红100%实现的基础上,我让她按5%来参考),领取一辈子。

她就想储蓄一笔钱应对40岁之后的失业危机,失业了拿着每年的分红去云南旅居,没危机就用于以后养老,反正结婚生子是不考虑的。

那么当婚育都不是必需品的时候,它就变成了一种比较纯粹的生命体验,政策干预就像是给这一体验的价格打折,告诉你想上车就上,真的很划算。

那么,现在的问题是,足够划算了吗?

小学童2号

- 上一篇:旅游团个人意外险不包含吗

- 下一篇:退税超全攻略!2招教你多退几千块

福临门两全C款,节税神器,现在投,明年多省一大笔钱

慧择小马老师|1028 浏览

年化达10%!个税最高省5400元!中意悠然金生来了…

慧择小马老师|831 浏览

短短3天,她帮客户要回了漏赔的100万!

慧择小马老师|360浏览